NEWS

Health Promotion

QOL、すなわち生活の質、ひいては人生の質を高めるためには、疾病や傷害が発生してからアプローチする「過去へのアプローチ」からそれらを未然に防ぐ「未来へのアプローチ」へのマインドセットが重要です。

私たちは、老若男女にかかわらず、自らの健康をコントロールし、改善できるようにするプロセス「ヘルスプロモーション」を推進します。

ACTION

-

鍛える・整える

「身体の痛みや不調がなく、生涯自分のやりたい事ができて、人生を満喫したい」そんな誰もが思い描く姿を実現するためには、いつまでも思い通りに動くカラダが必要不可欠です。メディカルフィットネスM’sでは、コンディショニングを通して身体の「質」を高め、疾病や障害を改善するとともに、それらを未然に防ぐアプローチを行います。 -

はり・きゅう・養生

東洋医学、はり・きゅう治療は、ひとが持っている自然治癒力を引き出して高めていく治療です。痛みや病気の原因をつきとめ、一人ひとりのカラダに寄り添い、健康な身体と心を保つ、取り戻すことを目的とした治療を行うとともに、普段から病気にならない、なりにくい状態を作ることに主眼を置いたアプローチを行います。 -

アスリート健康管理支援

アスリートやアーティストを対象に定期的なメディカルチェックアップを提供します。また弊社のコンディショニング施設及び提携医療機関にて治療やコンディショニングサービスを提供するとともに試合や遠征、イベントに帯同します。 -

労働者健康管理支援

産業理学療法士(iPT)や産業アスレティックトレーナー(iAT)が、職場に出向き、カラダの不具合に悩む方々に対してコンディショニングプログラムを提供し労働災害予防に向けた支援を行います。

-

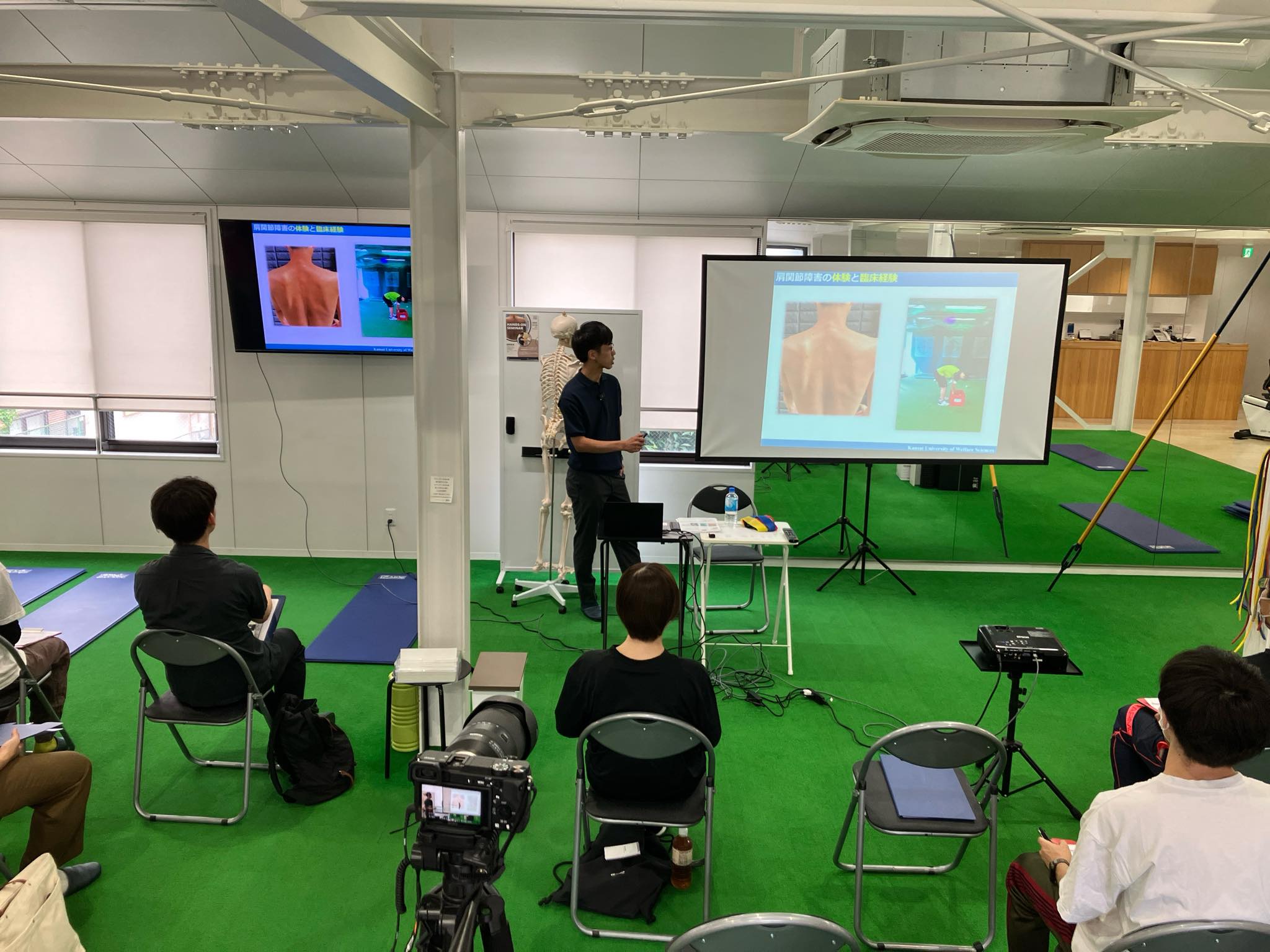

研修

ヘルスケア専門職があたり前のように使う知識や技術について基礎から学び直す機会を提供します。また、健康や医療に関する情報を入手、理解、評価、活用する力「ヘルスリテラシー」を身につけるための啓発を行います。基礎をアップデートすることで「標準」を身につけます。

-

オープンラボ

ヘルスケア専門職の視点を取り入れた研究開発実証フィールドを提供します。

医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、介護福祉士、アスレティックトレーナー、トレーニング指導者などの専門職の現場で培われてきた知見を活かしプロダクトの製品化、サービス化に向けた共同研究開発や監修を行います。

FOCUS

- 健康とは

- 動くこと

- 思い通りに動くために

- 痛み

健康とは

世界保健機関(World Health Organization:WHO)は1947年、その健康憲章の中で、健康を「…not merely the absence of disease, but physical, psychological and social well-being」、すなわち「…単に疾病がないということではなく、完全に身体的・心理的および社会的に満足のいく状態にあること」と定義しました。また、1986年のオタワ憲章の中で、「ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康をコントロールし改善するためのプロセスである」と定義し「健康は、生きることの目的ではなく、生きて行くために必要不可欠な資源である」と位置づけました。

――Well Being

動くこと

活発に体を動かすことは、血圧や血糖値、筋肉の機能を改善させ、要介護の原因である認知症や脳卒中等を予防する効果があります。運動を日常に取り入れていくことで、様々な疾病や傷害の予防につながります。運動は最も有効な薬です。

――Locomotion

思い通りに動くために

痛みや不調がなく、生涯自分のやりたい事ができ人生を満喫するためには、「思い通りに動くカラダ」が必要です。しかしながら、日常生活の中で運動習慣が少なくなった現代人は、加齢とともに骨、筋肉、関節、神経などの「運動器」が衰え、身体能力が低下するとともに、運動器の不具合が発生し障害や疾病へと繋がります。この状態はロコモティブシンドローム(運動器症候群)と呼ばれそのまま進行すると介護が必要になるリスクが高まります。

このような不具合を科学的根拠に基づいたフィジカルアセスメントにより早期発見し課題解決にあたることが重要です。

――Mobility

痛み

痛みがあるとカラダを思い通りに動かせなくなります。

痛みは、病気やけがなどで傷ついた組織を修復している間、体を動かさないよう警告する役割を持っており、体や命を守る、生命活動には欠かせないものです。しかし、痛みの中には生命活動に必要でない痛みや必要以上の痛みもあります。痛みは、自律神経を乱し、血管の収縮や筋肉の緊張を引き起こします。慢性化すると、うつ状態になり、血行も悪くなります。そうすると、さらに痛みが強くなり、痛みを取るのに時間がかかり、悪循環に陥ってしまいます。痛みの原因をつきとめ適切な「てあて」をすることが重要です。

――Treat